Clémence Léobal

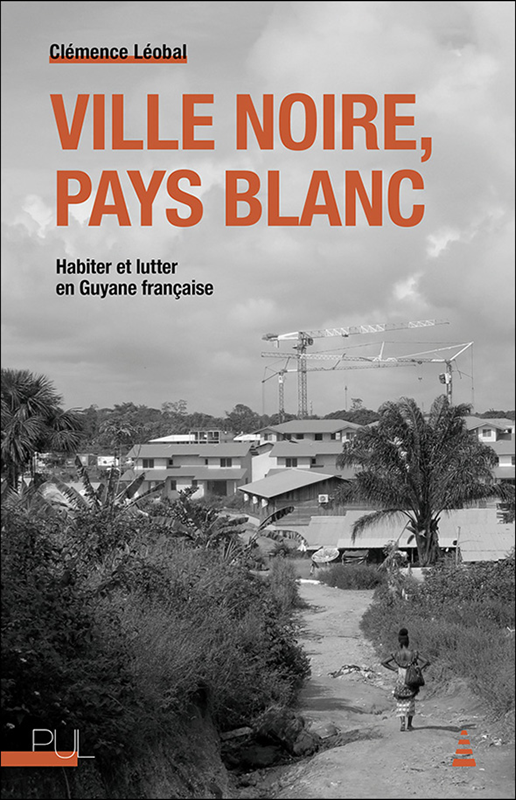

Ville noire, pays blanc. Habiter et lutter en Guyane française

Presses universitaires de Lyon, 2022, 194 p. | commenté par : Sophie Didier

Avec Ville noire, pays blanc. Habiter et lutter en Guyane française, Clémence Léobal entreprend de raconter l’expérience des populations bushinenguées confrontées aux modèles d’habitat et d’habiter produits dans le cadre des politiques de logement social en Guyane, plus particulièrement dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Cet ouvrage est d’autant plus précieux que les publications sur ces enjeux dans les France d’outre-mer sont bien peu nombreuses et dépassent rarement le constat de l’inadaptation des modèles métropolitains aux contextes locaux (mais n’est-ce pas le cas pour beaucoup de territoires ?). Le texte, complété par un cahier photographique réalisé en partenariat avec un photographe, est tiré d’une thèse de doctorat en sociologie effectuée en immersion à Saint-Laurent auprès de résident·e·s bushinengué·e·s[1] pris·e·s dans des trajectoires résidentielles complexes. Il revient sur la transition dans cette ville entre les mécanismes de destruction de l’habitat précaire lors des opérations chroniques de résorption de l’habitat insalubre (issues de la loi Vivien de 1970) et les dispositifs de production de logement social associé à une procédure de ZAC (Saint-Maurice) à partir du début des années 2010.

Mais ce n’est pas un ouvrage sur les procédures en urbanisme, ni même sur leur mise en œuvre, quand bien même le chapitre III (« Délogement et contestation ») qui revient très à propos sur cette histoire récente des moyens d’intervention sur « l’habitat précaire » aurait pleinement sa place dans un cours en urbanisme opérationnel. Le point de vue adopté ici est résolument celui des administré·e·s bushinengué·e·s dans l’affaire, pour comprendre comment se construisent et se consolident dans ce contexte changeant les attentes en matière d’habitat et d’habiter de ces résident·e·s. Clémence Léobal avance très précautionneusement en méthode et en techniques de restitution, offrant de ce fait une vraie proposition de travail autant que des résultats. Cette précaution tout à la fois éthique et épistémologique laisse une place dans l’ouvrage à la restitution fort intéressante des tâtonnements sur le terrain (chapitre I « Une ethnographe bakaa dans la ville »), dans la nécessaire connaissance et relative intimité partagée avec les enquêté·e·s. Cette précaution va jusqu’à la production des cartes d’appui aux histoires résidentielles décrites, dont l’orientation nord et sud a été inversée par rapport aux représentations courantes pour mieux rendre compte des pratiques des bushinengué·e·s structurées par le rapport au fleuve Maroni et à sa navigation. C’est un effort tout à fait louable, mais dans ce cas précis, la plus-value pour le lectorat n’est peut-être pas si nette au vu de l’impossibilité de rendre à plat, en deux dimensions, la pratique du fleuve…

Quoi qu’il en soit, l’approche ethnographique est entendue ici pleinement, ce qui apporte une grande finesse aux analyses et une richesse en détails d’autant plus remarquable que le format de l’ouvrage est relativement court (194 pages). Outre la plongée dans l’univers bushinengué de Saint-Laurent et des territoires du fleuve (et au-delà) qui lui sont associés dans l’habiter de ces populations, le volume rend particulièrement bien la complexité des rapports ethno-sociaux dans ce monde post-colonial ci. Le terrain guyanais offre en effet à l’analyse un écheveau de positions sociales multiples et essentialisées (les « Bushis », les « Métros », les Créoles…), fruit de la colonisation et de l’esclavage, mais aussi des relations à géométrie variable de la France avec les États-nations voisins (Suriname notamment, mais également Brésil, Guyana, Haïti…). Cet écheveau est toujours finement détricoté par l’autrice : le rôle des jeux de positions est en effet crucial dans la compréhension des occasions comme des obstacles à l’exercice, par les populations concernées, de leur droit au logement à Saint-Laurent et de leur capacité à interpeller l’État sur cette question. Tout le monde, des agents aux habitant·e·s, joue de ces positions et les subit tout en même temps. Le titre très fanonien de l’ouvrage renvoie à ces usages multiples et situés de l’identité dans les interactions pour l’accès au logement, et met ainsi l’accent sur une interprétation de la production de logement comme effet de la domination coloniale. Les analyses appuyées sur la linguistique de la langue ndjuka portant sur la catégorie bakaa (les dominants, pas toujours forcément blancs, mais inscrits dans un système de valeur pyramidal issu de la colonisation) sont de ce point de vue très parlantes et nuancées.

Autre méthode éprouvée dans le cadre du travail de thèse de l’autrice et reprise dans l’ouvrage, l’usage de l’archive administrative est tout autant justifiée, son intérêt étant bien de casser le présentisme qui prévaut dans l’analyse de ces marges du territoire français et qui renvoie, là encore, à des formes d’essentialisation des groupes et de leurs supposés comportements. L’attention portée aux différences de perception des offres de logement social en fonction des générations depuis les années 1980 est, de ce point de vue, bienvenue. Au-delà de cet enjeu, la Guyane est aussi comprise comme perpétuellement au bord du précipice : précipice démographique et précipice migratoire, notamment avec l’affirmation de la frontière depuis la fin de la guerre civile des années 1980 au Suriname voisin, qui justifie un tri social entre Français et Surinamais tout en ignorant les appartenances multiples des gens du fleuve. Par ricochet, ces enjeux de peuplement légitiment en retour le diagnostic local de crise du logement. Historiciser le problème du logement revient donc dans ces conditions à considérer également la grande variété des trajectoires résidentielles à l’intersection entre migration et offre de logement, ce que l’enquête parvient parfaitement à rendre, en particulier dans la reprise des trajectoires de vie extrêmement différenciées des individus, chefs de famille, dont le témoignage a été retenu finalement. Dans ces conditions, l’accès au logement social et la sortie des « maisons de bois » autoconstruites (habitat catégorisé par les pouvoirs publics comme étant à éliminer) peuvent apparaître comme un ascenseur social autant que comme une punition, et Clémence Léobal fait preuve de beaucoup de finesse d’analyse en montrant l’ambivalence des positions des ménages, et notamment des femmes cheffes de famille.

Au-delà au-delà de ces points de positionnement et de méthode, l’ouvrage est très pertinent dans son analyse du processus de production de logement et de l’adaptation ou de l’inadaptation de ce dernier aux attentes des ménages. Le chapitre « S’approprier les logements sociaux », en particulier, éclaire bien des problématiques finalement assez classiques, et déjà montrées ailleurs, dans l’accès au logement social : s’habituer au nouveau logement (les étages…), mais aussi adapter d’anciennes pratiques aux nouveaux lieux (par exemple la vente de nourriture sur des petits stands installés dans les parties communes) avec tous les conflits que cela peut engendrer avec les bailleurs.

On aurait évidemment envie d’avoir un peu plus de détails sur le point de vue de l’État dans l’affaire, pour mieux caractériser les interactions des résident·e·s avec les street level bureaucrats des administrations locales (par une ethnographie jumelle peut-être, car en l’état c’est bien sûr le point de vue des résident·e·s qui est mis en valeur). Il serait peut-être également intéressant de mieux caractériser l’ambivalence et les éventuelles évolutions dans la position d’agents de l’État plus haut placés dans la hiérarchie, pour comprendre davantage aussi comment et au nom de quelles valeurs (et avec quels instruments) ils agissent, là encore dans toute leur diversité. Ce n’est pas l’entrée choisie par l’autrice, mais une histoire fine des interventions dans le logement social reste à faire pour ces territoires tout à la fois en attente forte d’État, étroitement surveillés par la métropole, et mis en situation d’improvisation perpétuelle…

Monographie très réussie et très utile pour comprendre les situations de ce morceau de Guyane, Ville noire, pays blanc appelle beaucoup de comparaisons et de remontées en généralités possibles (avec les Antilles et Mayotte bien sûr, mais aussi avec le Brésil voisin, voire avec d’autres villes des Suds…), et l’on termine cette lecture passionnante en souhaitant que l’autrice puisse continuer dans cette voie.

[1] Terme désignant un ensemble de six groupes issus du marronnage au XVIIe siècle au Suriname pour certains (ndujka notamment) installés sur le Maroni, et plus récemment en ville à la suite de la guerre civile au Suriname dans les années 1980.