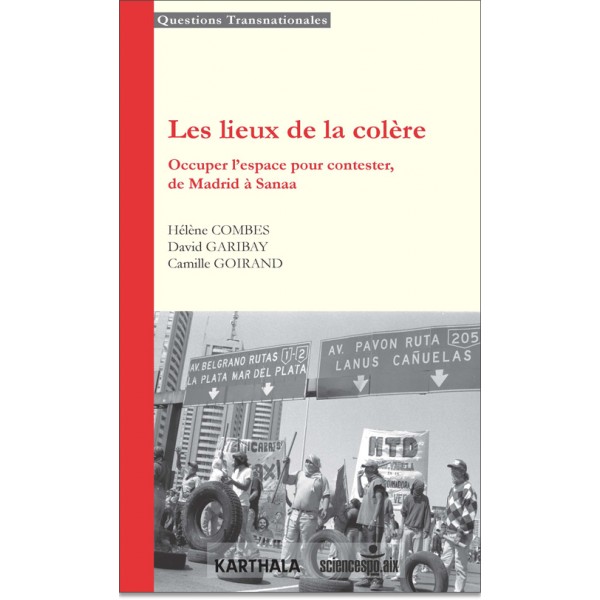

L’ouvrage Les lieux de la colère, Occuper l’espace pour contester, de Madrid à Sanaa, codirigé par Hélène Combes, David Garibay, et Camille Goirand, s’inscrit clairement dans le développement d’une attention accrue au thème de l’espace géographique en sciences sociales et en science politique en général, et dans le domaine de l’analyse des mouvements sociaux en particulier.

Au début des années 2010, de grands mouvements d’occupations de places, au sud de la Méditerranée mais aussi dans le golfe arabo-persique, en Amérique du Nord, et en Europe, ont donné une nouvelle visibilité au caractère spatial de la contestation politique. Il apparaît paradoxal que l’espace géographique soit demeuré longtemps au mieux un « conteneur passif » des mouvements sociaux, en dépit de propositions d’agendas de recherche incluant les progrès de la géographie à l’analyse des mouvements sociaux. Comme l’expliquent les coordonnateurs de l’ouvrage, « en dépit de cette apparente évidence du lieu, la dimension spatiale a rarement fait l’objet d’une attention en tant que telle dans la sociologie des mobilisations collectives » (p. 10). Le terme d’espace, précisent-ils, a servi sous forme de métaphore pour désigner la coprésence dans un mouvement d’acteurs hétérogènes davantage qu’en référence au concept géographique, théorisant par exemple un « espace des mouvements sociaux ».

Si les coordonnateurs ont raison de souligner son caractère marginal, l’approche spatiale des mobilisations n’est pas à proprement parler un phénomène nouveau dans la discipline. L’introduction permet de situer le livre dans les débats au sein desquels il entend s’inscrire, et notamment la volonté de faire dialoguer les recherches menées dans les mondes anglophones et francophones. Par-delà le rappel des avancées de l’« école de Chicago », il convient de mentionner l’héritage théorique d’Henri Lefebvre. Par le truchement de la géographie et des études urbaines critiques, ainsi que le disent les auteurs (p. 13), il a exercé une influence particulière sur la prise en compte de mouvements sociaux, notamment urbains et localement ancrés. De même, les publications issues des social movement studies au Royaume-Uni et aux Etats-Unis contribuent à ce dialogue. En parallèle, des travaux de science politique publiés en français ont prêté une attention accrue à l’échelle locale et aux dimensions localisée du politique ainsi qu’aux phénomènes proprement écologiques et aux dynamiques sociales singulières se rapportant aux lieux. Ainsi, ce qui découle en premier lieu de la littérature dans deux domaines géographiques et linguistiques différents est que sous le terme unificateur de « tournant spatial », se dégagent des travaux et des théories très diverses, reposant sur une même attention à une dimension spatiale, actualisée par la suite en fonction des traditions, problématiques et pratiques locales fortement différenciées.

Le souci de dialogue concerne aussi les disciplines. Le recueil évite à ce sujet deux écueils principaux. Le premier aurait été de mettre une des deux principales disciplines représentées (la géographie et la sociologie) « au service » de l’autre – les coordonnateurs s’inspirent des critiques émises par Doreen Massey sur la nécessité d’inclure l’espace à l’explication plutôt que d’en faire un simple effet. Le second aurait présenté sur le même thème et côte à côte deux échantillons bien construits de réflexions venant de deux disciplines distinctes. Ou, ainsi que les coordonnateurs l’expliquent, « si les géographes doivent reconnaître les causes sociales des configurations spatiales qu’ils étudient, « les autres spécialistes des sciences sociales doivent prendre en compte le fait que les processus qu’ils étudient sont construits, reproduits et modifiés par des processus qui incluent nécessairement de la distance, du mouvement, et de la différenciation spatiale » (Massey et Allen, 1984) » (p. 24).

Le concept même d’espace sert donc véritablement de fil rouge à l’ouvrage : « (Ré)introduire un questionnement sur l’espace n’a de sens qu’à la double condition de définir le concept et de montrer son utilité pour l’analyse des mobilisations » (p. 23). Ce faisant, l’ouvrage assume à la fois son ancrage empirique et ses ambitions théoriques. La définition qu’il donne a minima appréhende l’espace « à la fois [comme] un lieu et les représentations collectives de ce lieu, les deux dimensions se nourrissant nécessairement l’une l’autre » (p. 24), d’où un « triple tournant méthodologique » (p. 25) qui met l’accent sur l’échelle locale, qui valorise la méthode ethnographique, et qui porte attention à l’articulation des divers espaces de revendication.

A la lecture de l’ouvrage, ce choix peut paraître contraignant, en particulier à travers la fermeture qu’il implique de deux apports principaux que la géographie peut apporter à l’étude des mouvements sociaux. Tout d’abord le choix consistant à se restreindre à la méthode ethnographique implique une certaine fermeture du débat concernant les apports de la spatial analysis et de la géographie positiviste s’appuyant sur des méthodes fortement mathématisées et quantitatives, notamment concernant les phénomènes de diffusion, qui constitue une partie notable de l’état de l’art en géographie concernant les mouvements sociaux (Strang et Soule, 1998). Il s’agit moins ici de critiquer un « manquement » que d’évoquer des espaces adventices à ceux proposés ici. Qu’il émerge d’un choix des coordonnateurs ou des études proposées, ce cadrage autorise dans l’ouvrage un consensus suffisant pour ouvrir le concept à de considérables débats et dissensions, l’un des objectifs de l’ouvrage.

Le cœur du texte se répartit en quatre grandes parties illustrant les principaux axes de réflexion. La première partie, intitulée « La construction symbolique de la mobilisation par l’espace », porte un intérêt particulier aux enjeux de représentations et d’inscription de discours dans et par l’espace. Dans chacune des études concernées, le lien entre espace et symbolique passe par une pratique de l’analyse des discours, prise au sens large pour inclure la production par les acteurs en conflit de dispositifs (photographies, uniformes, objets mis en avant pendant les épisodes contestataires, affiches, discours militants, mais également les lieux eux-mêmes) s’appuyant sur et contraints par l’espace. Cet intérêt est d’autant plus marqué que les inspirations théoriques des textes se trouvent aussi bien dans la littérature pragmatique que dans les analyses de cadrage au sens anglophone du terme, dont les outils permettent une réflexion fine sur les rapports entre symboles, discours, et pratiques. A ce titre les aspects symboliques sont ancrés dans les lieux, ce qu’illustre notamment la discussion d’Anahi Alvino-Mariso sur l’installation forcée de la « Place du Changement » à côté de l’Université nouvelle de Sanaa, avant que l’obélisque situé sur cette « place » n’en devienne un symbole essentiel (p. 49 – 50). L’intérêt énoncé pour les « espaces sûrs », ainsi nommés par Marie-Laure Geoffray, est redoublé d’une attention aux conditions concrètes dans lesquelles émerge une mobilisation. Ses aspects symboliques et discursifs donnent à voir un politique attaché de façon indépassable aux contextes physiques dans lesquels il s’actualise : « l’émergence de publics locaux apparaît cruciale pour construire des arènes publiques à plusieurs échelles » (p. 93). A l’inverse, l’étude de Tudi Kernalegenn montre un conflit du travail construit par ses protagonistes comme conflit local, affichant la Bretagne comme espace contestataire et permettant à d’autres mobilisations et à d’autres acteurs d’émerger.

La deuxième partie de l’ouvrage va « Des espaces aux identités militantes ». Sans unité théorique et chacune à sa façon, ses trois contributions prêtent toutes un intérêt similaire aux dynamiques de socialisation et à une approche par les dispositions. Franck Gaudichaud s’inspire des écologies de la contestation (Hmed, 2008 ; Zhao, 1998) pour analyser les « cordons ouvriers » chiliens sous la présidence Allende. Doris Buu-Sao établit un lien entre mobilités résidentielles, dispositions sociales et carrières militantes dans la jeunesse amazonienne diplômée d’universités situées dans les grandes villes du Pérou. Influencée par une littérature volontiers proche de l’école de Chicago et des méthodes d’Erving Goffman, Aurélie Llobet analyse finement dans des monographies les interactions entre enseignants et syndicalistes dans des lycées français. Ces approches illustrent, pour comprendre les dynamiques de leurs engagements, l’importance de se concentrer sur les acteurs, individuels et collectifs, sur les lieux de leur formation et sur les ressources sociales mises à leur disposition. Qu’il s’agisse de la façon dont se forme une coalition favorable aux réformes socialistes au Chili, d’un groupe de jeunes diplômés assumant une position intermédiaire entre des groupes indigènes et les organisations de plus grande échelle, ou d’un groupe d’enseignants mobilisés, chaque enquête montre l’importance d’acquérir des dispositions et des ressources importantes dans la seule mesure où elles sont actualisées dans des interactions situées. Ainsi, les identités locales ne forment pas qu’un « habillage spatial » de phénomènes sociaux, mais elles font partie de l’explication.

Intitulée « Occuper, contrôler, façonner », la troisième partie regroupe trois contributions consacrées au rôle que joue l’espace dans les relations entre individus et institutions. Il s’agit d’abord, analysée par Héloïse Nez, de l’émergence d’un public par la délibération sur la place Puerta Del Sol, puis, étudiés par Martin Baloge, des processus en jeu pour le contrôle des militants dans deux sections parisiennes du Parti Socialiste français. Ces deux contributions mettent en évidence le rapport « tactique » développé vis-à-vis de l’espace, les phénomènes de reprise notamment dans le cas de la Puerta Del Sol par lesquels les sens inscrits dans l’espace occupé font l’objet de contestations, mais également l’effet strict de l’écologie (notamment de la météo) sur le mouvement. Dans le cas des sections du PS, Baloge illustre l’interaction lors des réunions observées entre propriétés sociales et militantes, et capacité à agencer l’espace, pour souligner les mécanismes de contrôle. Il en va de même concernant la rénovation d’un interstice urbain au bord de la rivière Hudson, à New York : Stéphane Tonnelat, qui raisonne en termes de « carrière » d’un espace urbain montre ainsi en parallèle l’évolution institutionnelle et sociale de la jetée 84, et ses effets sur les cadrages du conflit autour de cet espace. Chacune des trois contributions s’inscrit dans une continuité vis-à-vis de sources issues de l’interactionnisme symbolique et de l’école de Chicago. L’attention aux institutions permet de replacer le concept d’espace en relation avec les questions propres au politique. Elle met à jour la façon dont le spatial est à la fois formé par les interactions entre acteurs sociaux et institutions, et contribue à les déterminer : agissant à travers l’espace, les institutions s’ancrent durablement en lui et peuvent être attaquées à travers lui.

La dernière partie de l’ouvrage, « Les mobilisations en mouvement », regroupe quatre contributions attachées, encore une fois de façons différenciées, à l’enjeu de la mobilité comme élément d’analyse des mobilisations. C’est ainsi que Sylvie Ollitrault entend s’éloigner d’une analyse descriptive de la mobilité pour « analyser les effets des modifications structurelles dues à certains types de mobilités sur les pratiques et représentations des acteurs » (p. 267). Cette problématique prend tout son sens à travers l’analyse des trajectoires des acteurs et la spatialisation de l’approche en termes d’habitus. Elle permet de lier, dans le cas des militants étudiés par Ollitrault comme pour ceux étudiés par Julie Métais, les liens entre construction d’échelles (locales, nationales, transnationales), la multipositionnalité sociale des acteurs, et leur multipositionnalité géographique. Il en va de même des militants associatifs businenge (descendants de Noirs-marrons) de Saint-Laurent du Maroni, en Guyane, qui articulent des ressources locales (d’autochtonie) et extra-locales (liées aux capitaux culturels et sociaux valorisés par l’administration coloniale), ainsi que l’interaction entre les deux, en relation avec une pratique locale du pouvoir et un renouvellement des élites clientélaires. Une approche légèrement différente transparaît dans le chapitre dû à Charlotte Pujol, consacré moins aux enjeux de ressources sociales qu’à la description fine de la construction d’un espace en même temps que d’un groupe mobilisé, par la mise en visibilité d’une injustice spatiale : « Une citadinité illégitime s’expose sur l’espace public, et, ce faisant, l’expérience ordinaire est publicisée et politisée » (p. 344). Ce rapport entre mobilité, localité, et mobilisations illustre la nécessité de ne pas voir dans les espaces des éléments inertes, mais bel et bien des unités qui, tout en portant un certain « poids » social, sont travaillés par des acteurs et des institutions, y compris à travers des logiques de mobilité.

Revenir ainsi dans le détail de chaque partie de l’ouvrage révèle sa principale richesse ainsi qu’une possible limite de l’exercice, contrairement à des travaux issus d’une seule enquête : les approches théoriques, les problématiques, les angles d’analyse, aussi bien que les méthodes sont nécessairement diverses. Cette disparité peut apparaître au premier regard comme dangereuse, susceptible de classer ce travail collectif dans le registre de « l’inventaire », et cela d’autant plus qu’une fois évoquées en introduction, les dissensions théoriques sont laissées de côté. L’absence d’une conclusion générale aggrave ce risque. Si on peut regretter que les débats qui sous-tendent le texte soient maintenus dans l’implicite, il ne peut toutefois être reproché aux coordonnateurs de faire ce qu’ils annoncent eux-mêmes : « c’est par une approche théorique modeste et plutôt à travers des questionnements méthodologiques renouvelés que l’espace, s’il est entendu à la fois dans sa dimension physique et par les usages et les sens sociaux auxquels il est attaché, peut être considéré dans cet ouvrage comme cadre, moyen et enjeu des mobilisations » (p. 25). En d’autres termes, il s’agit moins de fournir une synthèse théorique générale que de rendre compte de la façon dont la perspective spatiale nourrit les débats en sociologie des mobilisations, et inversement se nourrir de ces débats. Il s’agit en d’autres termes, selon la proposition de Doreen Massey, de reconsidérer l’ensemble des sciences sociales à travers la question de l’espace (Massey et Allen, 1984).

Un autre regret – à seule fin d’ajouter une note critique face à un travail dans l’ensemble excellent – concerne la dimension comparatiste de l’ouvrage. Dans leur Avant-Propos les coordonnateurs souhaitent rendre possible un dialogue autour de terrains situés ailleurs que celui du groupe original d’enquêtes, à savoir l’Amérique latine. Cependant, si l’on peut observer des dynamiques similaires dans des espaces divers à travers les cas présentés, les enjeux de la comparaison semblent manquer, en particulier lorsqu’il s’agit d’espaces anciennement ou actuellement colonisés, vis-à-vis d’espaces non-concernés par ce phénomène,.

Néanmoins, concernant les interactions entre géographie et sociologie des mouvements sociaux, l’ouvrage fournit des analyses aussi bien théoriques qu’empiriques d’un intérêt incontestable. Il montre notamment la façon dont l’approche géographique des mouvements sociaux ne doit pas se restreindre à ceux d’entre eux qui portent spécifiquement sur des lieux (Ripoll, 2013). En engageant à la fois les littératures francophone et anglophone sur le sujet, il fournit une jonction possible entre les débats propres à ces deux traditions en même temps qu’entre deux disciplines. Au total, le livre constitue une contribution bienvenue à un champ scientifique en cours de stabilisation. Il apporte une réponse particulièrement adéquate aux appels divers à une multiplication d’études de cas faisant explicitement face aux enjeux théoriques soulevés par la question de l’espace.

Hmed C., 2008, « Des mouvements sociaux « sur une tête d’épingle » ? », Politix, 84, p. 145‑165.

Ripoll F., 2013, « Du “rôle de l’espace” aux théories de “l’acteur” (aller-retour) : La géographie à l’épreuve des mouvements sociaux », dans Séchet R., Veschambre V. (dirs.), Penser et faire la géographie sociale : Contribution à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, Presses universitaires de Rennes (Géographie sociale), p. 193‑210.

Strang D., Soule S.A., 1998, « Diffusion in Organizations and Social Movements: From Hybrid Corn to Poison Pills », Annual Review of Sociology, 24, p. 265‑290.

Zhao D., 1998, « Ecologies of Social Movements: Student Mobilization during the 1989 Prodemocracy Movement in Beijing1 », American Journal of Sociology, 103, 6, p. 1493‑1529.

More