Introduction

Introduction

Nantes est considérée comme une métropole française exemplaire (Fritsch, 2006), générant des modèles déjà étudiés[1], qu’il s’agisse du rapport entre culture et aménagement, des pratiques communales et intercommunales. Elle est aussi apparue ces dernières années comme une place forte de la contestation des grands projets inutiles et imposés (GPII)[2]. L’occupation de la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes (NDDL) et son interprétation ont fait l’objet de nombreux ouvrages (Subra, 2016 ; collectif comm’un, 2019 ; Verdier, 2021 ; Pailloux, 2015). Utile à la visibilisation d’imaginaires alternatifs, le modèle de la zone à défendre tend à la fois à nourrir et à éclipser d’autres dynamiques de contestations moins visibles ou moins fédérées, rattachées à des processus de généralisation du discours plutôt axés sur la familiarité et la proximité à des lieux (Déchezelles et Olive, 2016). Si les mobilisations de proximité ont été moins analysées que les grands conflits d’aménagement (ibid.), les expériences dont elles font l’épreuve permettent de révéler une diversité d’acteurs et de processus qui appellent des légitimités variées, étroitement reliées au statut attribué aux lieux investis. L’étude de mobilisations de proximité contre un projet d’aménagement offre alors l’occasion d’ouvrir la réflexion sur le rôle de l’espace : comment l’occupation d’un lieu en transformation et inscrit dans la proximité au quartier conditionne-t-elle les formes de l’action collective ? Cet article s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle ces mobilisations articulent différents régimes d’engagements (Thévenot, 2006) permis par des formes spécifiques d’attachements aux lieux (Stedman, 2003 ; Lewicka, 2011 ; Devine-Wright, 2009 ; Altman et Low, 1992). Définies comme une relation affective entretenue par des individus envers un lieu familier (ibid.), ces dernières peuvent être saisies dans un schéma combinant des dimensions individuelles, collectives et spatiales (Scannell et Gifford, 2010), pouvant atteindre une dimension politique dans le cas de conflits d’aménagement (Sébastien, 2022).

Nantes is seen as an exemplary French metropolitan region (Fritsch, 2006), generating models that have been the subject of previous studies,[1] whether relating to the connection between culture and planning or to municipal and inter-municipal practices. In recent years, it has also emerged as a stronghold of opposition to large and unnecessary projects that are imposed on the community (GPII).[2] The occupation of the Notre-Dame-des-Landes (NDDL) protection zone (ZAD) and its interpretation have been the subject of numerous studies (Subra, 2016; collectif comm’un, 2019; Verdier, 2021; Pailloux, 2015). Used for its capacity to reveal alternative possibilities, the protection zone model tends both to nurture and to overshadow other less visible or less unified dynamics of protest, linked to processes that generalise a discourse based more on familiarity and proximity to places (Déchezelles and Olive, 2016). Although local movements have attracted less analysis than major planning conflicts (ibid.), the experiences to which they give rise reveal a diversity of actors and processes that lay claim to various degrees of legitimacy, closely linked to the status attributed to the places concerned. The study of local mobilisations against a plan provides an opportunity to explore the role of space: how does the occupation of a place that is undergoing change and is close to the neighbourhood affect the forms of collective action? This article is based on the hypothesis that these mobilisations link different regimes of engagement (Thévenot, 2006) enabled by specific forms of place attachment (Stedman, 2003; Lewicka, 2011; Devine-Wright, 2009; Altman and Low, 1992). Defined as an affective connection between individuals and a familiar place (ibid.), these forms of attachment can be captured in a pattern that brings together individual, collective and spatial dimensions (Scannell and Gifford, 2010), and can attain a political dimension in the case of planning conflicts (Sébastien, 2022).

Cette compréhension du rôle de l’espace, aussi bien disputé que familier, repose sur une enquête ethnographique réalisée auprès d’un collectif de riverains nantais engagé contre un projet de densification sur un espace en friche, les coteaux du Bois Hardy. Après avoir montré les enjeux propres aux mobilisations de proximité, nous présentons ce collectif en retraçant les étapes de son action. Nous tenons compte de la dimension localisée de leur engagement dans les pratiques, dans les revendications et dans les sociabilités offertes par l’usage des jardins sur un lieu occupé. Enfin, nous mettons en perspective ces résultats pour interroger le statut d’un collectif à la fois contestataire et résidentiel ainsi que les processus de politisation qu’il permet. Articulant des formes d’attachement aux lieux à des stratégies d’action collective spécifiques, les jardins du Bois Hardy apparaissent comme le support, l’enjeu et le motif d’expériences politiques propres à un espace de riveraineté. Ce cas d’étude est l’occasion de montrer qu’il existe des engagements infrapolitiques et d’autres plus radicaux, et qu’ils peuvent se combiner non seulement à l’intérieur d’un collectif, mais aussi à l’échelle de l’individu engagé.

This understanding of the role of space, whether contested or familiar, is based on an ethnographic survey carried out with a group of local residents in Nantes who came together in opposition to a project to densify an area of wasteland, the Bois Hardy hills. After outlining the issues specific to local mobilisation, I describe this collective by tracing the stages of its activity. I take into account the localised dimension of their engagement in the practices, demands and sociabilities afforded by the use of gardens on an occupied site. Finally, I put these results into perspective to examine the status of a group that is both oppositional and residential, and the processes of politicisation that this facilitates. Combining forms of attachment to space with specific collective action strategies, the gardens of Bois Hardy appear to be the medium, the objective and the reason for political experiments specific to a local area. This case study is an opportunity to show that there are engagements that are sub-political and others that are more radical, and that they can coexist not only within a group, but also within the engaged individual.

Le collectif des coteaux du Bois Hardy : une mobilisation de proximité contre un projet urbain métropolitain

The coteaux du Bois Hardy collective: local action against a metropolitan urban project

Le constat de la multiplication des luttes urbaines dans les années 1960 par Manuel Castells (1973) pointait déjà le cadre de vie et le quotidien comme des enjeux de revendication et d’émancipation sociale (Lefebvre, 1958 [1947]), bien que leurs portées politiques restent menacées par le local trap[3] (Mayer, 2016 ; Purcell, 2006). Le vocabulaire emprunté distingue les mobilisations de proximité par : « le périmètre souvent limité du public concerné, la dimension réduite de son audience et le caractère circonstancié de ses mobiles » (Dechézelles et Olive, 2019, p. 10) que certains auteurs associent à des formes politiques « “appauvries” (localisme), compromises (clientélisme) ou déviantes (clôture communautariste sans visée commune) » (ibid., p. 11). Ces observations participeraient à faire du local tantôt une échelle de démocratie authentique mythifiée ou de représentativité incomplète (Melé et Neveu, 2019).

In his observation of the proliferation of urban struggles in the 1960s, Manuel Castells (1973) identifies the living environment and everyday life as loci of protest and social emancipation (Lefebvre, 1958 [1947]), although their political impacts remain under threat from the local trap[3] (Mayer, 2016; Purcell, 2006). The vocabulary employed distinguishes local movements by: “the often limited perimeter of the population concerned, the small size of its audience and the circumstantial nature of its motives” (Dechézelles and Olive, 2019, p. 10), associated by some authors with political forms that are “’impoverished’ (localism), compromised (clientelism) or deviant (communitarian insularity without a common goal)” (ibid., p. 11). According to these observations, the local is perceived as a scale at which authentic democracy is mythologised or not fully representative (Melé and Neveu, 2019).

La littérature sur les conflits d’aménagements a pourtant mis en évidence la nécessité de dépasser le procès Not in My Back Yard (Nimby) pour analyser des formes d’action collective territorialisées dans l’espace proche, en donnant plus de place à leurs effets et représentations (Cefaï et Lafaye, 2001), notamment sur la socialisation politique de leurs acteurs (Lolive, 1997 ; Trom, 1999). Ces travaux s’inscrivent dans une tradition pragmatiste, relevant l’utilité des régimes d’engagement (Thévenot, 2006). Ces régimes, « ordonnés selon un axe des façons d’agir dans le monde » (Centemeri, 2015, p. 3), permettent d’ouvrir au pluralisme des logiques d’action et de coordination des acteurs[4]. Cette perspective peut être poursuivie en examinant continuellement les investissements ordinaires de ces derniers dans la vie quotidienne et les pratiques politiques (Bonny et al., 2012) ou la valeur des attachements aux lieux en tant que processus de politisation (Sébastien, 2022 ; Caro, 2020) permettant aux groupes mobilisés d’effectuer un travail de « re-définition de leur inscription spatiale et territoriale » (Melé, 2013, p. 7). Ces travaux ont pour ambition de restituer la manière dont l’espace, considéré « comme l’expression, la cristallisation et le produit de relations sociales particulières » (Combes et al., 2016), conditionne les formes de l’action collective (Auyero, 2005). Partant du fait que les espaces de voisinage constituent des lieux spécifiques d’organisation et de régulation sociales (Haumont et Morel, 2005), le parti pris de cet article est de rendre compte des caractéristiques relatives aux occupations marquées par la riveraineté, en s’appuyant sur le cas du collectif des coteaux du Bois Hardy.

The literature on planning conflicts has, however, highlighted the need to move beyond criticism of the Not in My Back Yard (Nimby) position to analyse forms of collective action that are locally territorialised, by giving more space to their effects and representations (Cefaï and Lafaye, 2001), particularly in terms of the political socialisation of those involved (Lolive, 1997; Trom, 1999). The present study fits within a tradition that highlights the value of regimes of engagement (Thévenot, 2006). These regimes, “arrayed along an axis of ways of acting in the world” (Centemeri, 2015, p. 3) open up to the pluralism of systems of action and actor coordination.[4] This perspective can be pursued by continually examining the ordinary implications of the latter in everyday life and political practices (Bonny et al., 2012) or the value of place attachments as a process of politicisation (Sébastien, 2022; Caro, 2020) that enables mobilised groups to undertake a process of “redefining their spatial and territorial embeddedness” (Melé, 2013, p. 7). The aim of this work is to show how space, considered “as the expression, crystallisation and product of specific social relations” (Combes et al., 2016), conditions the forms of collective action (Auyero, 2005). Starting from the fact that neighbourhood spaces are specific sites of social organisation and regulation (Haumont and Morel, 2005), the objective of this article is to give an account of the characteristics of forms of occupation marked by neighbourliness, using the case of the Bois Hardy collective as a point of departure.

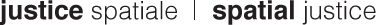

Située dans le grand quartier Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne, la zone des coteaux du Bois Hardy est un lieu discret. Encadré par un boulevard d’entrée de ville et une zone d’activité, il est, du reste, bordé par les jardins des résidences de la cité ouvrière Arthur Benoît et par ceux des maisons faubouriennes de la rue du Bois-Hardy. À partir de celle-ci, deux venelles discrètes mènent à une friche de 4 hectares, partiellement cultivée et aménagée en squat par le collectif des coteaux du Bois Hardy depuis 2016. Ses membres distinguent la première moitié de cet espace qu’ils qualifient de « naturelle » (friche de pleine terre, prairie, verger, jardins collectifs et individuels, etc.) d’une autre moitié dite « artificialisée » (parkings, hangars, déchetterie, etc.). Sur cet ancien coteau maraîcher utilisé en jardins ouvriers tout au long du XXe siècle, la pratique du jardinage (qui n’a jamais cessé d’exister) est davantage régulée par la création du collectif.

Located in the extended Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne district, the Bois Hardy hills area is a discreet place. Framed by a boulevard at the entrance to the town and a business park, it also borders the gardens of homes on the working-class Arthur Benoît housing estate and of the townhouses on rue du Bois-Hardy. From here, two separate alleyways lead to a partially cultivated 4-hectare wasteland, developed as a squat by the coteaux du Bois Hardy collective since 2016. Its members make a distinction between the first half of this area, which they describe as “natural” (fallow land, meadows, orchards, community and private gardens, etc.) and the other half, which they describe as “artificial” (car parks, sheds, waste facilities, etc.). On these slopes, formerly used as allotments for vegetable growing throughout the 20th century, the practice of gardening (which has continued throughout) has become more regulated with the creation of the collective.

Le projet d’aménagement annoncé en 2016 prévoyait la construction d’un programme immobilier de 400 logements, de bureaux et de parkings. Il est un des cinq sous-ensembles opérationnels de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Bas-Chantenay, pilotée par la direction territoriale de l’Aménagement de Nantes Métropole et par sa société publique locale, Nantes Métropole Aménagement (NMA). Cette ZAC impliquait par ailleurs la création d’un Arbre aux hérons[5] dans un « jardin extraordinaire », plus largement contesté, notamment par le collectif La Commune de Chantenay[6], et finalement abandonné en septembre 2022.

The development plan announced by the Métropole in 2016 provided for the construction of a 400-unit housing scheme, along with offices and car parks. It is one of five operational subsections of the Bas-Chantenay urban development zone (ZAC), managed by Nantes Métropole’s regional planning department and its local public company, Nantes Métropole Aménagement (NMA). Also included in this ZAC was the creation of a Heron Tree[5] in an “extraordinary garden”, which was more widely opposed, notably by the La Commune de Chantenay collective,[6] and finally abandoned in September 2022.

Le collectif des coteaux du Bois Hardy se présente comme un groupe hétérogène composé d’une trentaine de membres actifs résidant pour la plupart à proximité immédiate de la friche, d’âges et de milieux assez divers, bien qu’une majorité d’entre eux fassent partie des catégories socioprofessionnelles intermédiaires ou supérieures[7]. La plupart de ses membres sont aussi des primo-militants, il s’agit de leur première expérience contestataire relative aux questions urbaines. Les quelques personnes appartenant à des organisations de luttes ou partisanes y font rarement référence et se présentent comme apolitiques, en tant que riverains. Le collectif accueille néanmoins des représentants d’organisations amies, telles que le Mouvement national de lutte environnementale (MNLE), l’association Droit au logement (DAL) ou d’autres collectifs mobilisés dans le réseau Métropoles en lutte[8], dans lequel il s’est engagé en 2018. Les compétences mises en avant par les membres les plus actifs sont relatives à des expériences professionnelles (droit, journalisme, fonction publique territoriale, etc.), mais aussi associatives, culturelles ou artistiques (certains riverains s’appuient sur des expériences autogestionnaires passées dans ces domaines pour aider à la construction du collectif).

The coteaux du Bois Hardy collective is a heterogeneous group consisting of around thirty active members, most of whom live in the immediate vicinity of the wasteland. They are fairly diverse in age and background, although most belong to the middle or upper socio-economic categories.[7] Most of its members are also first-time activists, and this is their first experience of urban protest. The few people who belong to activist or party organisations rarely refer to this and present themselves as apolitical, just local people. The collective does, however, welcome representatives of friendly organisations, such as the Mouvement national de lutte environnementale (MNLE), the Droit au logement association (DAL) and other groups involved in the Métropoles en lutte network,[8] which it joined in 2018. The skills highlighted by the most active members relate to professional experience (law, journalism, local government, etc.), as well as community, cultural or artistic experience (some local residents have drawn on past experience in self-organisation processes to help build the collective).

Les revendications du collectif des coteaux du Bois Hardy pour tenter d’infléchir le projet se sont construites au fil des interactions avec les pouvoirs publics, relevant d’une critique de la fabrique urbaine métropolitaine élaborée progressivement (Garnier et Devisme, 2022). Les événements qui ont jalonné l’action collective confirment une interdépendance déjà documentée entre conflit et participation institutionnelle (Bobbio et Melé, 2015). Le collectif s’est structuré en 2016 autour de deux groupes distincts : un groupe issu de professionnels de l’économie sociale et solidaire (ESS), fédérés autour de porteurs de projets alimentaires (maraîcher, restaurateur, naturopathe, etc.) ; et un groupe « citoyen » composé d’habitants impliqués en tant que riverains. À la suite d’un article publié dans la presse locale[9] restituant une première rencontre impulsée par un noyau restreint d’acteurs et d’habitants du quartier, la Métropole organise une concertation qui débouche sur l’écriture d’un cahier de préconisations à destination de la maîtrise d’œuvre urbaine (Nantes Métropole Aménagement, le Bois Hardy, cahier de préconisations, janvier 2018). Le collectif des coteaux du Bois Hardy y participe et en profite pour produire des documents lui permettant de partager une vision alternative du projet pour le quartier (collectif des coteaux du Bois Hardy, le collectif d’acteurs des coteaux du Bois Hardy, la vision partagée, annexes du cahier de préconisations, janvier 2018). Cette formalisation marque la définition d’un horizon collectif de revendications prenant appui sur un consensus territorial, le « T vert » (dénomination inspirée par la morphologie des espaces naturels vus en plan). Cet espace permet aux membres qui se positionnent contre toutes nouvelles constructions de s’accorder avec ceux qui considèrent qu’elles pourraient se limiter aux sols déjà artificialisés. Cette concertation entérine des points de dissensus (dont l’impératif des 400 logements) laissés en suspens par l’institution pendant un an. En 2019, le collectif, désillusionné, durcit ses positions et reprend en main le rapport de force en rejetant la posture de médiation avec la Métropole, revendiquée par les porteurs de projet. À l’été 2019, le moment de concertation réglementaire liée à l’enquête publique préalable à la création de la ZAC permet au collectif de brandir la menace d’un recours en justice, qui est déposé en avril 2020. À l’approche des élections municipales de mars 2020, les pouvoirs locaux revoient leurs objectifs et s’engagent à « remettre le projet à plat pour repartir des usages », selon des propos recueillis lors d’une réunion publique en décembre 2019, abandonnant l’impératif des 400 logements. La contractualisation d’un nouveau prestataire délégué à la concertation permet de planifier des séminaires informels de discussion, interrompus par la pandémie de COVID-19, entre le collectif d’habitants et les agents métropolitains. Un nouveau cycle de concertation officielle reprend à l’été 2021, les membres du collectif y participent en nombre limité (par la collectivité) aux côtés d’un panel de citoyens tiré au sort. Cette deuxième concertation, que nous avons suivie à distance, a eu raison de la dynamique contestataire qui s’étiole à l’automne 2022[10].

The demands made by the coteaux du Bois Hardy collective in an attempt to influence the project were developed over the course of their interactions with the public authorities, as part of a gradually emerging critique of metropolitan urban production (Garnier and Devisme, 2022). The events that punctuated their group action confirm an already documented interdependence between conflict and institutional participation (Bobbio and Melé, 2015). The collective was structured in 2016 around two distinct groups: a group of third sector professionals united around food project leaders (market gardeners, restaurateurs, naturopaths, etc.), and a “citizen” group made up of residents engaged by the local aspect of the issue. Following the publication in the local press[9] of an article on an initial meeting instigated by a small group of neighbourhood residents, Nantes Métropole Aménagement set up a consultation process that led to the drafting of a set of recommendations for the urban project management team (Nantes Métropole Aménagement, le Bois Hardy, recommendations list, January 2018). The coteaux du Bois Hardy collective took part in the meeting and seized the opportunity to produce documents that it used to share an alternative vision of the project for the neighbourhood (collectif des coteaux du Bois Hardy, le collectif d’acteurs des coteaux du Bois Hardy, shared vision, annexes to the recommendations list, January 2018). This formalisation marked the definition of a joint set of demands based on a territorial consensus, the “T vert” (“green T”), a name inspired by the distribution of natural areas visible on the map. This spatial delimitation allowed members opposed to any new building to reach agreement with those who took the view that building could be limited to land where development had already taken place. The consultation confirmed the points of disagreement (including the requirement for 400 dwellings) left pending by the institution for a year. By 2019, the collective had become disillusioned, hardened its positions and took back control by rejecting the mediation with the Métropole called for by the project’s supporters. In the summer of 2019, the statutory consultation period associated with the public enquiry prior to the creation of the ZAC enabled the collective to brandish the threat of legal action, which it initiated in April 2020. In the run-up to the municipal elections in March 2020, the local authorities were reviewing their objectives and pledged to “rethink the project and a different distribution of land use”, according to a statement made at a public meeting in December 2019, abandoning the requirement for the construction of 400 homes. A new service provider was hired to manage the consultation process, and began to plan informal discussion seminars–interrupted by the COVID-19 pandemic–between the residents’ collective and city officials. A new round of official consultations resumed in summer 2021, with members of the collective taking part in limited numbers (restricted by the local authority) alongside a panel of randomly selected citizens. This second consultation, which I attended remotely, stifled the momentum of opposition, which was waning by autumn 2022.[10]

La mobilisation des membres du collectif des coteaux du Bois Hardy s’est inscrite dans une dynamique de justice spatiale, notamment en reliant leurs actions à la protection de corridors de biodiversité en ville et en s’opposant aux inégalités d’accès aux aménités environnementales en milieu urbain. En facilitant l’installation de familles sans-abri dans les maisons préemptées et laissées vides par la Métropole, le collectif s’est aussi positionné contre les inégalités d’accès au logement. Enfin, en revendiquant une place pour le collectif dans les processus de décisions, ses membres se sont engagés pour une démocratisation de la fabrique urbaine. Il s’agit ainsi de concevoir que le collectif compose avec des modalités particulières de montée en généralité, induites notamment par l’espace occupé et investi en proximité. Les usages du lieu nous permettent d’identifier que différents régimes d’engagements spécifiques à un espace de voisinage en lutte coordonnent l’action des membres.

The movement initiated by the members of the coteaux du Bois Hardy collective was part of a drive for spatial justice, notably insofar as they linked their actions with the protection of biodiversity corridors in the city and opposing inequalities in access to environmental amenities in the urban environment. In helping homeless families to settle in houses compulsorily purchased and left empty by the Métropole, the collective also took a stand against inequalities in access to housing. Finally, by demanding a place in the decision-making process, its members set out their stall for the democratisation of urban production. It may also be considered that the collective came to terms with particular ways of achieving a wider impact, notably rooted in the occupation and use of local space. The uses of the area show how different regimes of engagement specific to a conflictual local space coordinate the actions of its members.

Nous partons d’un travail d’enquête ethnographique mené dans le cadre d’une recherche doctorale en urbanisme analysant les processus de mobilisations dans et contre les métropoles. L’observation auprès du collectif de riverains des coteaux du Bois Hardy à Nantes a duré de février 2019 à l’été 2021 et s’est poursuivie à distance jusqu’en juillet 2022. L’enquête a combiné plusieurs postures visant à pallier le fait de ne pas habiter les lieux, notamment par une présence régulière en observation participante aux temps collectifs institués et plus informels. Nous avons ainsi participé, « à découvert », à de nombreux moments de la vie de ce collectif (réunions internes, chantiers, temps festifs, négociations avec les pouvoirs publics, rencontres avec d’autres associations), allant jusqu’à prendre activement part au conseil d’administration de l’association en 2020. Soucieuse de limiter l’influence de notre présence sur le terrain, nous avons répondu aux sollicitations du collectif par une aide matérielle liée à notre formation d’architecte (carte, maquette, affiches, etc.) sans intervenir dans l’écriture des stratégies et des revendications. L’attention portée aux formes d’interactions entre acteurs protestataires et décideurs (Aguilera, 2018) nous a également poussée à suivre le travail des agents de la Métropole dans le quartier. Croisée avec des investissements personnels en lien, notre posture a oscillé entre engagements et distanciation.

I build on ethnographic work conducted as part of my doctoral research in urban planning, which analysed mobilisation processes in and against metropolitan authorities. Observation of the coteaux du Bois Hardy residents’ collective in Nantes ran from February 2019 to the summer of 2021 and continued remotely until July 2022. The study employed a number of methods to compensate for the fact that I was not living on the site, in particular by showing up regularly as a participant observer at formal and more informal group events. Thus, I openly took part in many aspects of the life of this collective (internal meetings, work camps, festive occasions, negotiations with public authorities, meetings with other organisations), even as an active member of the association’s board of directors in 2020. Anxious to limit the influence of my presence on the ground, I responded to the collective’s requests with material assistance linked to my training as an architect (maps, models, posters, etc.) without getting involved in the drafting of strategies and demands. Paying attention to the forms of interaction between protesters and decision-makers (Aguilera, 2018) also led to tracking the work of Métropole officials in the neighbourhood. Combined with personal involvement, my position fluctuated between engagement and distance.

Les jardins comme lieux concrets de pratiques et d’expériences

Gardens as real-world places of practice and experiment

Le site du Bois Hardy est un lieu qui permet d’exposer et de traduire les revendications, mais il permet aussi le déploiement de pratiques politiques routinisées. En ce sens, trois types d’usages peuvent se superposer : environnementaux, par la gestion des jardins ; activistes, par les actions liées à la mobilisation ; et relationnels, par des sociabilités ordinaires qu’il donne l’occasion d’entretenir.

The Bois Hardy site was a place where demands could be made and expressed, but also where routine political practices could be deployed. In this sense, three types of superimposed uses could be found there: environmental uses, through the management of the gardens; activist uses, through actions linked to mobilisation; and relational uses, through the ordinary social relations that it afforded.

Les jardins dans lesquels s’ancre le quotidien du collectif sont de différentes natures (voir figure 1). Des parcelles individuelles préexistantes à la mobilisation cohabitent avec celles qui ont été mis en culture sans droit ni titre pour lutter contre le projet de logements. Une tolérance existe dans l’utilisation de l’espace qui ne jouit pas d’une appropriation globale ni totalisante par le collectif, comme l’atteste la cohabitation avec certains jardiniers payant toujours un loyer à Nantes Métropole. Les jardins incluent des espaces potagers, mais aussi des vergers. Certaines parcelles sont administrées plus collectivement que d’autres, comme celles dédiées à des monocultures (pomme de terre, haricots, etc.) qui font l’objet de chantiers ponctuels qui nécessitent la participation massive des riverains. Certaines sont attribuées à des groupes d’amis ou groupes affinitaires se retrouvant autour de cultures spécifiques (plantes médicinales) plus petits, voire à des individus reconnus pour leur assiduité et leur dévouement aux charges collectives. Un maraîcher, en accord avec les revendications du collectif et proche de la ZAD NDDL, a inscrit dans son projet agricole une parcelle issue d’un héritage familial qu’il refuse de vendre à la collectivité. Un projet de « jardin forêt », relevant d’une vision plus « entrepreneuriale » du lieu comme outil de négociation sur l’espace public par les porteurs de projet, a eu sa place à un moment de l’histoire de la mobilisation. Enfin, soucieux de conserver des espaces de biodiversité que les membres qualifient de « non-anthropisés », le collectif a statué sur le maintien d’espaces en friche (ronciers, prairies, etc.).

The gardens in which the collective’s daily life was embedded were of different kinds (see Figure 1). Individual plots of land that preexisted the protest movement coexisted with plots that had been cultivated without formal rights in order to combat the housing project. There was tolerance over the use of the space, which had not been appropriated in its entirety by the collective, as evidenced by the fact that some gardeners still paid rent to Nantes Métropole. The gardens included vegetable patches and orchards. Some plots were managed more collectively than others, such as those dedicated to monocultures (potatoes, beans, etc.), which required occasional mass participation by the local population. Some were allocated to friendship or affinity groups which joined forces to work on specific crops (medicinal plants), or even to individuals recognised for their diligence and dedication to collective tasks. One market gardener, who shared the goals of the collective and was close to the NDDL ZAD, had a plot of land from a family inheritance that he refused to sell to the local authority. For a while, a “forest garden” project, reflecting a more “entrepreneurial” vision of the site on the part of the project leaders, as a tool for negotiation on public space, played its part in the history of the movement. Finally, with a view to conserving areas of biodiversity that the members described as “non-anthropised”, the collective decided to maintain areas of fallow land (brambles, meadows, etc.).

Figure 1 : Croquis et repérage des différents jardins du Bois Hardy. Source : Lucile Garnier, 2023

Figure 1: Sketch and location of the various Bois Hardy gardens. Source: Lucile Garnier, 2023

Le dimanche est le jour de jardinage en commun, même si d’autres rendez-vous s’organisent informellement en semaine. Ces temps hebdomadaires permettent de réaliser d’autres travaux qui demandent constance et régularité dans l’engagement, comme l’entretien des ruchers ou des sentiers. La pratique des jardins permet d’accumuler des savoirs sur le comportement du sol, les espèces menacées, la flore sauvage, les zones humides, etc. Toutes ces connaissances sont renforcées par la participation du collectif aux enquêtes publiques et à des contre-expertises menées pour s’opposer au projet, constituant ainsi la composante environnementale des usages de l’espace.

Sundays were designated as communal gardening days, although other informal get-togethers took place during the week. Weekly schedules organised other tasks that required consistent and regular commitment, such as maintaining beehives or footpaths. Gardening was a way to accumulate knowledge about soil behaviour, endangered species, wild flora, wetlands and so on. All this knowledge was reinforced by the collective’s participation in public enquiries and in counter-assessments conducted as part of the opposition to the public project, thus constituting the environmental component of the land use case.

Les jardins sont, plus largement, autant d’occupations stratégiques dans lesquelles sont justifiées les positions à l’origine de la mise en pratique de valeurs collectives. Il permet d’expliquer en actes et in situ l’utilité de la présence du collectif et, par extension, comment des espaces publics peuvent être imaginés, conçus et gérés de cette manière. Il est un support de promenades lorsqu’il s’agit de rencontrer les décideurs, d’agréger des soutiens, de recevoir un collectif ami, des journalistes ou de rassembler les habitants du quartier comme lors de la concertation citoyenne organisée par le collectif en mai 2019. Investis lors d’ateliers à l’initiative du collectif (notamment avec les écoles du quartier), les jardins attirent de nouveaux soutiens potentiels (parents d’élèves, milieu associatif, etc.). Dépourvus d’équipements en dur, ils permettent la tenue des réunions hebdomadaires, ou exceptionnelles, du collectif – excepté en cas d’intempéries, les foyers des uns et des autres accueillant alors les participants – et sont un support matériel des pratiques activistes liées à la contestation du projet. Lors de ces réunions, des décisions formelles sont soumises au vote, comme celle de se séparer des porteurs de projet ou d’acter la création d’une association.

More broadly, the occupation of the gardens was a strategic process in which the positions that gave rise to collective values were justified. They represented the physical and localised embodiment of the value of the collective’s presence and, by extension, of the possibility of imagining, designing and managing public spaces in this way. They were places to walk around in meetings with decision-makers, to rally support, to welcome a group of friends or journalists, or to bring local residents together, as happened at the citizen consultation organised by the collective in May 2019. Used in workshops initiated by the collective (notably with local schools), the gardens attracted potential new supporters (parents, community groups, etc.). With no permanent equipment, they could be used for the collective’s weekly or occasional meetings–except in bad weather, when meetings took place in the participants’ homes–and were a material medium for activism associated with protests against the public project. At these meetings, formal decisions were put to the vote, such as the decision to break with the project’s initiators or to set up an association.

Jalonnée d’aménagements mis en commun (mobilier, four à pain, jeux, bar, serre, etc.), la friche dans son ensemble est le théâtre de sociabilités particulières, où les relations occasionnelles peuvent se transformer en amitiés de longue durée. Le site permet la tenue régulière de scènes de convivialité ordinaires (voir figure 2) et plus exceptionnelles, comme pour l’union civile d’un couple de voisins ou l’anniversaire de la doyenne du quartier. Ces scènes se jouent également lors d’événements festifs plus institués tels que des soirées musicales ou la fête annuelle du Bois Hardy qui permettent la discussion du projet urbain (maquette, boîte à dons et pétition sont mises à disposition), les négociations avec la Métropole, les projets de jardinage ou de stratégie. Rassemblant plus d’une cinquantaine de personnes, ces temps permettent d’attirer des visiteurs extérieurs ou des voisins qui ne s’investissent ni dans les activités politiques ni dans les jardins. Pendant l’enquête, ils se sont révélés être autant d’occasions de célébrer la vie de quartier et de mobiliser de nouveaux réseaux que des manières, pour tous les membres, de devenir médiateurs à leur tour.

Punctuated with shared facilities (furniture, bread oven, games, bar, greenhouse, etc.), the wasteland as a whole was a stage for special social events, where occasional encounters could develop into long-term friendships. The site provided a regular venue for ordinary social events (see Figure 2) as well as more special occasions, such as the civil union of a neighbourhood couple or the birthday of the neighbourhood’s senior female resident. It was also the arena for more formal festive events such as musical evenings or the annual Bois Hardy festival, which provided an opportunity to discuss the urban project (a model, a donation and petition box were provided), negotiations with the Metropole and gardening or strategy projects. Attended by more than fifty people, these events attracted outside visitors and neighbours not involved in the political activities or the gardens. During the study, they proved to be as much opportunities to celebrate neighbourhood life and develop networking as they were ways for all members to become mediators in their own right.

Figure 2 : Repas entre voisins après une réunion du collectif. Source : Lucile Garnier, 2020

Figure 2: A meal between neighbours after a meeting of the collective. Source: Lucile Garnier, 2020

Les riverains forment ainsi une communauté de soutien, créant un réseau particulier d’entraide à partir duquel s’organisent des solidarités de quartier. La messagerie groupée du collectif permet d’organiser des achats spécifiques, d’aider les plus âgés, de soutenir un voisin expulsé de son logement ou de trouver des solutions aux problèmes techniques des maisons occupées. La mobilisation semble par ailleurs avoir favorisé le développement de cette communauté qui s’est créée au fil de l’eau, comme en témoigne l’une de ses premières protagonistes :

In this way, local residents formed a community of support, creating a special network of mutual aid out of which neighbourhood solidarity developed. The collective’s group message service was used to organise specific purchases, to help the elderly, to support an evicted neighbour or to find solutions to technical problems in occupied homes. The mobilisation also seems to have encouraged the development of this community, which had grown over time, as one of its first protagonists recalls:

« On avait un peu de mal à démarrer la dynamique [pour] défendre ce lieu. Et puis P. est arrivée, a acheté la fameuse maison des voisins, là qu’ils ont retapé. Je ne la connaissais pas avant. […] Un jour, elle est venue frapper et donc on en a parlé. Et comme moi j’avais, depuis que j’étais arrivée là, l’envie que cet espace soit préservé, on a fait maille tout de suite. » (extrait de l’entretien réalisé avec L., habitante du quartier, le 28 juin 2019)

“We had a bit of trouble getting the ball rolling [to] defend this place. And then P. came along and bought the so-called house of the neighbours, which they renovated. I didn’t know her before. […] One day, she knocked on the door and so we talked about it. And as I’d always wanted this area to be preserved, we bonded immediately.” (extract from interview with L., local resident, 28 June 2019)

Des acteurs clés qui endossent différents rôles créent et soignent les liens propices à l’engagements. Principaux interlocuteurs des pouvoirs publics, ils sont les rapporteurs des motifs de mobilisation des riverains qu’ils savent traduire et mettre en perspective. En s’investissant dans la gestion et la coopération en interne, ils sont sollicités en particulier à l’arrivée de nouveaux membres qu’ils « mettent au parfum » de manière informelle :

Key players in different roles created and nurtured the links that foster engagement. As the main interlocutors of the public authorities, they would report on the reasons for the mobilisation of local residents, which they were able to interpret and put into context. Through their involvement in management and cooperation within the collective, they had a particular role to play on the arrival of new members, informally “showing them the ropes”:

« On montre un peu l’endroit, où sont les clés, comment fonctionne ce jardin et vraiment tout le monde peut se l’approprier. On a envie aussi que ça se fasse de bouche à oreille. » (présentation du collectif des coteaux du Bois Hardy par P. lors du festival Superville #4, le 2 juillet 2019, notes de carnet de terrain)

“We introduce them to the place, show them where the keys are, how this garden works and how everyone can really make it their own. We also want this to spread by word of mouth.” (presentation of the coteaux du Bois Hardy collective by P. at Superville Festival #4, 2 July 2019, field notes)

L’entretien et le soin des espaces communs ou des parcelles, tout comme la prise en charge de tâches collectives, forgent des référentiels puissants, permettant à des acteurs moins visibles dans la contestation mais investis de façon régulière dans les jardins, d’acquérir une légitimité auprès des autres riverains.

The upkeep and care of communal areas or plots, as well as tackling collective tasks, forged powerful common references, enabling people who played less of a part in the protests but who were regularly involved in the gardens to acquire legitimacy in the eyes of the other residents.

L’usage du lieu est ainsi régulé par la dimension politique de l’occupation, mais aussi par des légitimités informelles comme pour l’attribution de nouvelles parcelles, reposant sur des accords de gré à gré entre jardiniers. Cela a notamment été le cas lors du confinement du printemps 2020 qui a rendu les jardins attractifs, de nouveaux membres ont alors été invités à s’investir par les acteurs les plus visibles du collectif. Cette ouverture de nouvelles parcelles a entraîné la mise en débat des légitimités d’accès à l’espace en temps de pandémie et de l’« anthropisation » de la friche par sa mise en culture, allant à l’encontre de l’argumentaire pour la préservation de « réservoirs de biodiversité » contre le projet d’aménagement. Tout en rappelant les bases de l’engagement du groupe aux nouveaux arrivants, les piliers de la mobilisation ont alors remis en perspective la dimension politique de la pratique du jardinage en collectif sur un lieu à défendre, parfois perdue de vue par certains membres. Cet épisode a imposé au groupe de formaliser l’usage et la gestion de l’espace commun par l’écriture d’une charte (restée inaboutie) régulant le partage des ressources selon quatre formes de communs : les sols (modes d’occupation et d’utilisation des parcelles), l’argent (collectes et dépenses des sommes nécessaires à l’acquisition de matériel), le soleil (métaphore pour les moments festifs et de convivialité) et l’eau (interrogeant l’engagement des jardiniers tout au long de l’année et notamment l’été).

The use of the site was thus regulated by the political dimension of the occupation, but also by informal legitimacies such as the allocation of new plots, based on mutual agreements between gardeners. This was particularly the case during the lockdown in spring 2020, which gave the gardens a particular appeal. The involvement of new members was encouraged by the most prominent members of the collective. This opening up of new plots led to a debate on the legitimacy of access to space during a pandemic and on the “anthropisation” of the wasteland through cultivation, going against the argument for preserving “reservoirs of biodiversity” used against the development project. At the same time as reminding the new arrivals of the basics of the group’s engagement, the key players in the mobilisation clarified the political dimension of collective gardening on a protection site, a dimension that was sometimes forgotten by certain members. This episode forced the group to formalise the use and management of the communal space by preparing a charter (which remained incomplete) to regulate the sharing of resources according to four types of commons-related criteria: land (approaches to the occupation and use of plots), money (collecting and spending the sums needed to acquire equipment), the sun (a metaphor for moments of celebration and conviviality) and water (tracking the commitment of the gardeners throughout the year and particularly in summer).

La familiarité et l’interconnaissance constituent ainsi le mode de gouvernement de cet espace : le degré d’investissement dans les jardins, dans les événements collectifs, dans les réunions d’organisation, mais aussi dans les sociabilités ordinaires de voisinage participe à coordonner l’action collective. Les attachements au lieu découlant des usages de la friche permettent d’intégrer la mobilisation par l’action (plutôt que par la théorie) et ouvrent à des arrangements informels et familiers (Blanc et Paddeu, 2019), à la fois entre les membres du collectif et par rapport à l’institution. Ils constituent donc le lieu d’un engagement infrapolitique, au sens d’une pratique de résistance discrète s’apparentant à des « citoyennetés ordinaires » (Carrel et Neveu, 2014) et prenant d’autres formes que les « activités déclarées ouvertement » (Scott, 2009, p. 216).

The space as a whole was governed by familiarity and mutual acquaintance: the degree of engagement in the gardens, in collective events, in organisational meetings, and also in ordinary neighbourhood social relations, all played a part in coordinating collective action. The place attachments arising from the uses of the wasteland made it possible to express mobilisation through action (rather than theory) and to open up informal arrangements based on familiarity (Blanc and Paddeu, 2019), both between members of the collective and with respect to the institution. They were therefore the site of a sub-political engagement, in the sense of a discreet practice of resistance akin to “ordinary citizenship” (Carrel and Neveu, 2014) and taking forms other than “openly declared activities” (Scott, 2009, p. 216).

Du domestique au politique, les ambivalences d’une mobilisation nourrie par une pluralité de formes d’engagements

From the domestic to the political, the ambivalence of a mobilisation fuelled by a variety of forms of engagement

Les sociabilités élaborées à travers l’espace à défendre procèdent de formes de « valuation » (Centemeri, 2015) nourries par des attachements au lieu. Au Bois Hardy, ces attachements sont projetés sur les qualités d’un territoire à protéger pris en charge par une communauté de voisinage qui, à mesure qu’elle se construit et expérimente son rôle, suppose des rapports ambivalents à la contestation.

The social relations developed through the protected space were the product of forms of “valuation” (Centemeri, 2015) nourished by place attachments. At Bois Hardy, these attachments were projected onto the qualities of a protection area tended by a neighbourhood community which, as it was built and experimented with its role, assumed ambivalent attitudes to protest.

Des ancrages historiques et patrimoniaux propres à l’histoire ouvrière du quartier sont utilisés en faveur de la préservation du site. Appuyés par des travaux académiques, comme une thèse publiée en 1982 (Pinson, 1982), les liens entre la ville industrielle et les jardins vivriers au XIXe siècle sont repris dans les productions écrites du collectif pour faire valoir des visions alternatives au projet initial. Les coteaux étant d’une piètre qualité pour les cultures (son socle granitique rend difficile l’irrigation des parcelles), les habitants retiennent de la mémoire locale son histoire sociale et sa dimension collective. Ce patrimoine est appuyé par des histoires familiales comme celle de la doyenne du quartier qui y a passé sa vie ou encore celle du maraîcher, « petit-fils de Jules » qui cultive la parcelle de son grand-père pour s’opposer au projet et prolonger un « héritage culturel » (propos du maraîcher recueillis à la concertation citoyenne organisée par le collectif le 14 mai 2019, notes de carnet de terrain). Participer à la fabrication et à la défense d’une vie de quartier devient une revendication en soit, comme l’exprime l’un des habitants les plus investis :

The district’s working-class history and legacy were enlisted for the protection of the site. Building on academic work, such as a 1982 dissertation (Pinson, 1982), the links between the industrial city and vegetable gardens in the 19th century cited in the written work produced by the collective to promote alternatives to the initial project. As the hills were of poor quality for cultivation (the granite bedrock makes it difficult to irrigate the plots), the inhabitants drew on local memory for their social history and its collective dimension. This legacy was underpinned by family stories such as that of the neighbourhood’s oldest female inhabitant, who had spent her life there, or that of “Jules’ grandson”, a market gardener who cultivated his grandfather’s plot of land in order to oppose the development project and maintain a “cultural heritage” (remarks by the market gardener collected at the public consultation organised by the collective on 14 May 2019, field notes). Participating in the production and defence of neighbourhood life became a demand in itself, as expressed by one of the most committed residents:

« Ce qui nous rassemble et qu’on a envie de défendre c’est cette vie de quartier qu’on a inventé et qui n’est pas compatible avec le fait qu’ici, on nous bétonne l’espace, ou […] qu’on nous dise comment il faut aménager les jardins. » (propos de présentation de la mobilisation par M. à la concertation citoyenne organisée par le collectif le 14 mai 2019)

“What brings us together and what we want to defend is the neighbourhood life we’ve invented, which is incompatible with the fact that here, space is being covered in concrete, or […] we’re told how the gardens should be laid out.” (M.’s presentation of the mobilisation at the citizen consultation organised by the collective on 14 May 2019)

Cette « vie de quartier » se dessine dans un collectif qui organise la conception d’alternatives (urbaines, alimentaires, culturelles ou démocratiques) valables en d’autres lieux. Le collectif s’envisage alors comme garant de l’équilibre entre les activités humaines et la biodiversité, mais aussi comme un relai politique entre les habitants (existants et à venir) et la Métropole.

This “neighbourhood life” acquires form in a collective that organises the development of alternatives (urban, dietary, cultural or democratic) that are valid in other places. The collective sees itself as a guarantor of the balance between human activities and biodiversity, but also as a political conduit between current and future residents and the Métropole.

En justifiant d’un « déjà-là » et d’un horizon à défendre, l’histoire des jardins valorise les qualités d’un territoire familier, en péril, que tous partagent. Elle procède également d’une identification collective qui donne du sens à la coprésence des riverains et politise leur expérience du quotidien. Cet engagement contestataire et résidentiel a été publiquement exprimé lors d’une conférence de presse organisée en réaction à l’expulsion des familles hébergées. Une trentaine de personnes se sont rassemblées en tant que « groupe de riverains solidaires [faisant] acte de résistance » (propos tenus par des riverains pendant la conférence de presse organisée devant l’une des maisons occupées, le 24 août 2020, extraits de carnet de terrain), reliant leur engagement pour « protéger les terres » avec celui de venir en aide aux sans-abri. La construction d’une communauté engagée permet aussi au collectif de prendre part à des réseaux militants plus larges comme l’intercollectif Métropoles en lutte, ou d’être intégré à des événements protestataires tels que la Balade des lieux à défendre (BLAD) organisée à vélo dans la métropole nantaise en 2019. Certains membres entretiennent des liens informels dans leurs réseaux individuels avec des acteurs de ces luttes locales, souvent citées en exemple lors des réunions. Néanmoins, les alliances avec ces groupes ont rarement abouti à des coordinations sur le long terme, comme c’est le cas avec le collectif voisin, la Commune de Chantenay.

By demonstrating an “already there” and a future to be defended, the history of the gardens enhances the qualities of a familiar, endangered territory shared by everyone. It is also the product of a collective identification that gives meaning to the co-presence of local residents and politicises their day-to-day experience. This commitment to residential protest was publicly expressed at a press conference organised in response to the eviction of the families living there. Around thirty people came together as “a group of local residents in solidarity [performing] an act of resistance” (comments made by local residents during the press conference held in front of one of the occupied houses on 24 August 2020, excerpts from field notes), linking their commitment to “protecting the land” with that of helping the homeless. Building an engaged community also enabled the collective to take part in wider activist networks such as the intercollective Métropoles en lutte, or to participate in protest events such as the Balade des lieux à défendre (BLAD), a bicycle protest organised in the Nantes metropolitan region in 2019. Some members maintained informal links in their individual networks with people involved in these local struggles, who were often cited as examples at meetings. However, alliances with these groups rarely led to long-term coordination, as was the case with the neighbouring Commune de Chantenay.

En effet, constater que ces membres s’engagent majoritairement en tant que riverains c’est insister sur le fait qu’ils sont réunis sans l’avoir voulu, leur proximité spatiale les mettant en « situation d’interdépendance » (Haumont et Morel, 2005, p. 3). Les motifs à l’origine de leur association reposent ainsi moins sur des aspirations politiques électives que sur une origine résidentielle commune. Attirés par les jardins comme un espace de pratique et de sociabilité tout en s’opposant au projet, les riverains mobilisés composent des formes plurielles d’engagements. La dimension infrapolitique des actions collectives qui y sont menées permettent alors l’ouverture du lieu à un public à la fois plus centré sur le quartier et plus diversement situé idéologiquement. La configuration spécifiquement riveraine de la mobilisation permet aux membres de s’extraire, ou non, des moments partagés et de s’engager en dehors ou à côté des contraintes professionnelles et familiales. Les imbrications entre sphère publique et sphère privée sont ici choisies déterminant l’engagement de certains voisins. Cette coprésence de fait peut ouvrir à des conflits relatifs au partage de l’espace qui se mêlent aux enjeux de la mobilisation. Un conflit sur le rangement de matériel attenant au domicile d’un membre a eu pour effet son départ du collectif. Le groupe articule alors l’ambition de « favoriser la bonne entente et le bon voisinage » (propos tenus par un membre du collectif lors de la conférence de presse du 24 août 2020, extraits de carnet de terrain) avec des enjeux de résistance, poussant à entretenir la pratique du consensus et à s’investir dans une régulation presque permanente des conflits pouvant surgir de l’occupation du site, de la gestion des communs ou des projets alternatifs. Cette dimension jette le trouble entre ce qui relève de choix politiques et ce qui dépend du soin apporté à la convivialité des rapports.

Indeed, the observation that the majority of these group members participated in their capacity as local residents emphasises the fact that they had come together unintentionally, placed in a “situation of interdependence” by their spatial proximity (Haumont and Morel, 2005, p. 3). Their togetherness is thus based less on deliberate political aspirations than on common residential origin. Attracted by the gardens as a place of action and social connection, while at the same time opposing the development project, the participating local residents demonstrated multiple forms of engagement. The sub-political dimension of the collective actions undertaken there meant that the venue was open to a public that was both more neighbourhood-focused and more ideologically diverse. The specifically local configuration of the movement enabled members to choose whether or not to take part in shared moments and to commit themselves outside or alongside professional and family constraints. The interweaving of the public and private spheres was a key factor in the involvement of certain neighbours. This de facto co-presence could give rise to conflicts over shared space, conflicts that were intertwined with the issues at stake in the movement. A dispute over the storage of equipment adjoining one member’s home resulted in his exit from the collective. The group’s ambition was “to promote good understanding and good neighbourliness” (remarks made by a member of the collective at the press conference on 24 August 2020, excerpts from field notes), in combination with acts of resistance. This drove the need to maintain the practice of consensus and to engage in an almost permanent process of conflict resolution over issues that might arise from the occupation of the site, the management of the commons or alternative projects. This dimension blurred the line between what was a matter of political choice and what depended on the care taken to ensure the maintenance of friendly relations.

Les différences de sensibilités politiques peuvent également donner lieu à des prises de décisions plus longues, ayant pour conséquence de structurer différemment les trajectoires nécessaires à la construction d’un positionnement. L’inscription du collectif dans des épreuves de négociation informelles et plus encadrées avec des représentants institutionnels le montre. Si la participation aux différents temps délibératifs proposés par la maîtrise d’ouvrage n’a jamais fait consensus parmi les membres (au point de devenir une source récurrente de conflits en interne), elle a été envisagée comme un moyen de dévoiler une critique de l’action publique depuis l’intérieur des dispositifs. En effet, la participation du collectif a été conçue telle une manière de ménager les sensibilités tout en faisant l’expérience en commun des processus participatifs métropolitains, d’obtenir des informations, de fédérer de nouveaux habitants ou de rester visibles en tant que groupe d’opposants. Ce positionnement s’est également construit par des liens informels entretenus sur le temps long entre les acteurs clés du collectif et les responsables institutionnels (métropole, société d’aménagement, équipe de quartiers, élus locaux). Des rendez-vous et des rencontres sur site avec ces agents permettent d’entretenir les négociations en marge des cadres de Dialogue Citoyen, service municipal et métropolitain délégué à la conduite des démarches de participation citoyenne. Ce positionnement a eu pour conséquence de pousser certains membres à se détourner de ces stratégies et à favoriser l’action directe en intensifiant l’occupation du site (chantiers collectifs, organisation d’événements, etc.). Ces différentes épreuves de négociation ont été envisagées afin de se prémunir des critiques les ciblant comme garants d’un entre-soi privilégié tout en mettant à distance la figure des militants « anti-bétonnisateurs ». Si ces arguments ont engendré des dissensions, ils confirment la pluralité des appartenances avec laquelle les riverains doivent avancer.

Differences in political sensibilities could also lead to longer decision-making processes, with the result that the pathways needed to build a position were structured differently. This was demonstrated by the fact that the collective engaged both in informal and in more structured negotiations with institutional representatives. Although there was never a consensus among the members over participation in the various deliberative processes proposed by the contracting authority (to the point that it became a recurring source of internal conflict), this participation was seen as a means of expressing a critique of public action from within the mechanisms of consultation. Indeed, the collective’s participation was conceived as a way to accommodate differing sensibilities while experiencing the metropolitan region’s participatory processes, obtaining information, bringing in new residents or remaining visible as a group of opponents. This positioning was also developed through informal links maintained over time between key players in the collective and institutional leaders (city, development company, neighbourhood team, local councillors). On-site appointments and meetings with these figures enabled negotiations to take place outside the frameworks of Dialogue Citoyen, the municipal and metropolitan structure tasked with heading citizen participation initiatives. As a result, some members turned away from these strategies in favour of direct action, by stepping up the occupation of the site (collective work camps, organisation of events, etc.). These different negotiation tests were designed to protect them from the accusation that they were the guarantors of a privileged “insider group”, while at the same time distancing them from the stereotype of the “anti-construction” activists. While these arguments led to disagreements, they confirmed the multiplicity of the allegiances with which local residents had to contend.

Conclusion

Conclusion

Pour le collectif des coteaux du Bois Hardy, la persistance de son opposition à des logiques d’action publique et privée et sa capacité à produire un positionnement argumenté est possible par le déploiement de sociabilités conviviales et par la possibilité d’éprouver l’effectivité des engagements politiques dans le concret d’un lieu. Cette caractéristique lui a permis de construire un argumentaire contre le projet urbain, aussi bien dans le proche que dans le distant et qui articule à la fois un répertoire d’arguments valable pour d’autres situations urbaines et un territoire très précis (sa morphologie, son histoire, son potentiel dans la ville contemporaine). Impliqués dans et par l’espace de proximité au quartier, les liens de voisinage qui unissent ses membres influencent la dynamique collective et ses expressions politiques.

For the coteaux du Bois Hardy collective, the persistence of its opposition to the logic of public and private action and its ability to produce a reasoned position were rendered possible by the development of good social relations and by the possibility of testing the effectiveness of political engagement in the materiality of a place. This characteristic enabled it to construct an argument against the urban project, both in the near and distant future, which contained a set of arguments that were valid both for other urban situations and a very specific territory (its morphology, its history, its potential in the contemporary city). Involved in and through the neighbourhood’s local space, the neighbourhood ties that bound its members influenced the collective dynamic and its political expressions.

Au même titre que des pratiques occupantes marquées par des engagements « préfiguratifs » (Pleyers, 2016) ou qui sont plus « totalisantes » (Déchezelles et Olive, 2017), la dimension riveraine de la mobilisation favorise la durabilité des liens par la pratique quotidienne et la « coprésence en un même lieu protestataire » (ibid.). Le partage d’un espace d’expériences (ordinaires ou plus exceptionnelles) constitue ici aussi un des soubassements de l’engagement contestataire, favorisant l’émergence de processus de politisation commune (ibid.). Cet engagement pèse néanmoins sur les manières de construire un positionnement, contraint par des arrangements entre des enjeux de lutte et le maintien d’un degré de convivialité nécessaire à la poursuite de l’action collective. Les engagements pluriels (et non exclusifs) des membres du collectif, à la fois protestataire et résidentiel ordinaire, démontrent la nécessité de prendre en compte le rôle de l’espace comme un actant des mobilisations collectives (Ripoll, 2006) : éprouver sa gestion ou sa régulation, de façon quotidienne et familière peut avoir des effets sur un groupe, en influençant sa structuration ou en permettant la (re)définition de ce qui le pousse à l’action. Dans un contexte local éclairé par des modèles de luttes urbaines, le cadrage d’une mobilisation de proximité amène à considérer les logiques infrapolitiques parfois prédominantes. Ces engagements ne sont alors pas à opposer à des pratiques militantes plus radicales, mais invitent à penser les interactions entre différentes mobilisations, des plus lisibles aux plus discrètes. Cette contribution est une invitation à analyser plus largement ce qui se joue au sein de scènes contestataires de la métropolisation.

In the same way as occupying practices marked by “prefigurative” engagements (Pleyers, 2016) or of a more “totalising” kind (Déchezelles and Olive, 2017), the local dimension of the mobilisation facilitates the durability of links through daily practice and “co-presence in the same locus of protest” (ibid.). Here too, the sharing of a space of experiences (whether ordinary or more exceptional) is one of the underpinnings of oppositional engagement, encouraging the emergence of processes of common politicisation (ibid.). This engagement does, however, have an impact on the ways of constructing a position, constrained by accommodations between the challenges of the struggle and the maintenance of a degree of conviviality necessary to the pursuit of collective action. The plural (and non-exclusive) commitments of the collective’s members, both protesters and ordinary residents, demonstrate the need to take into account the role of space as an agent of collective mobilisation (Ripoll, 2006): experiencing its management or regulation on a daily and familiar basis can have an effect on a group, by influencing its structure or allowing the redefinition of what prompts it to action. In a local context informed by models of urban struggle, the framing of a local movement leads us to consider the sometimes predominant sub-political processes. These engagements should not therefore be contrasted with more radical activist practices, but prompt us to think about the interactions between different types of mobilisations, from the most visible to the most discreet. This contribution is an invitation to conduct a broader analysis of what is at stake in the arenas of opposition to metropolisation.

Pour citer cet article

To quote this article

Garnier Lucile, 2025, « Occuper, voisiner, contester : défendre un lieu en tant que riverains. Le cas du Bois Hardy » [“Occupying, neighbouring, opposing: how local residents defend a place. The case of Bois Hardy”], Justice spatiale | Spatial Justice, 19 (http://www.jssj.org/article/occuper-voisiner-contester-defendre-un-lieu-en-tant-que-riverains-le-cas-du-bois-hardy/).

Garnier Lucile, 2025, « Occuper, voisiner, contester : défendre un lieu en tant que riverains. Le cas du Bois Hardy » [“Occupying, neighbouring, opposing: how local residents defend a place. The case of Bois Hardy”], Justice spatiale | Spatial Justice, 19 (http://www.jssj.org/article/occuper-voisiner-contester-defendre-un-lieu-en-tant-que-riverains-le-cas-du-bois-hardy/).

[1] Modèles discutés dans le cadre d’un séminaire co-organisé à Nantes en 2017 par Laurent Devisme et Renaud Epstein, intitulé « Circulation des modèles urbains, entre local et global ».

[1] Models discussed in a seminar in Nantes in 2017 jointly organised by Laurent Devisme and Renaud Epstein, entitled “Circulation of urban models, between local and global”.

[2] Notion employée pour désigner « des projets d’aménagement et d’infrastructure de grande envergure jugés démesurés (en termes de coûts économiques et environnementaux), “inutiles” (car ne servant pas l’intérêt général, mais le profit des grands groupes) et “imposés” sans concertation avec les habitants » (Aguilera, 2021, p. 218).

[2] A term used to refer to “large-scale development and infrastructure projects deemed disproportionate (in terms of economic and environmental costs), ‘useless’ (because they do not benefit the public interest but the profits of major corporations) and ‘imposed’ without consultation with the inhabitants” (Aguilera, 2021, p. 218).

[3] « Piège local » entendu comme « l’hypothèse selon laquelle les processus de décisions pris localement seraient plus démocratiques et engendreraient plus de justice sociale et environnementale » (Purcell, 2006, p. 5).

[3] “Local trap” understood as “the assumption that locally made decision-making processes would be more democratic and generate more social and environmental justice” (Purcell, 2006, p. 5).

[4] L’engagement y est entendu comme contrainte et capacité des individus à saisir leur environnement. Les travaux de sociologie de l’action ont permis tout d’abord de mettre en avant les engagements en vue de « biens » mis en commun selon des justifications (grandeurs légitimes ou principes supérieurs communs définis par le modèle des « cités ») (Boltanski et Thévenot, 1991), puis en familiarité (politique du proche) et en plan (rationalité en vue d’atteindre des objectifs) (Thévenot, 2006).

[4] Engagement is understood here as a constraint and a capacity for individuals to grasp their environment. Research into the sociology of action began by highlighting engagements relating to the pooling of “goods” on the basis of justifications (legitimate magnitudes or shared higher principles defined by the “estates” model) (Boltanski and Thévenot, 1991), then on the basis of familiarity (politics of closeness) and planning (rationality with a view to achieving objectives) (Thévenot, 2006).

[6] Ce collectif s’est formé dans le prolongement d’un comité de quartier en soutien à la ZAD NDDL et rassemble des riverains et des militants plus largement impliqués dans d’autres mobilisations de l’agglomération. Il s’est opposé au projet de la carrière Miséry en participant à l’écriture de deux ouvrages au sein du collectif Pour une métropole appropriée, autogérée, aquatique, assez chouette, amoureuse, à compléter, etc. [PUMA]) (PUMA, 2019 ; 2021) et s’est investi avec d’autres organisations (collectifs et partis) dans la plateforme Stop Arbre aux Hérons à partir de l’hiver 2021.

[6] This collective was formed out of a neighbourhood committee of support for the NDDL protection zone (ZAD), and brings together local residents and activists more widely involved in other campaigns in the conurbation. It opposed the Miséry quarry project by contributing to the writing of two books within the PUMA collective (Pour une métropole appropriée, autogérée, aquatique, assez chouette, amoureuse, à compléter, etc.; For an appropriate, self-managing, aquatic, pretty cool, loving, unfinished, etc. metropolis) (PUMA, 2019; 2021) and has been involved with other organisations (collectives and parties) in the Stop Arbre aux Hérons platform since winter 2021.

[7] Des données recueillies à l’échelle de l’IRIS (îlots regroupés pour l’information statistique) par l’Institut de la statistique et des études économiques (INSEE), en 2015, confirment que des sous-ensembles du grand quartier Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne connaissent des trajectoires de gentrification, bien que le secteur du Bois Hardy soit identifié comme espace de « maintien d’un profil moyen » (Rivière et Batardy, 2022).

[7] Data collected at the Îlots regroupés pour l’information statistique (IRIS) level by the Institut de la statistique et des études économiques (INSEE) in 2015 confirm that sub-neighbourhoods in the Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne district are undergoing gentrification, although the Bois Hardy sector has been identified as an area that is “maintaining an average profile” (Rivière and Batardy, 2022).

[8] Intercollectif formé en 2018 sous l’impulsion du Collectif nantais contre l’aéroport (CNCA), il a rassemblé des groupes positionnés contre différents projets urbains portés par la Métropole nantaise jusqu’en 2020.

[8] An inter-collective formed in 2018 under the impetus of the Nantes Collective Against the Airport (CNCA), it brought together groups opposed to various urban projects carried out by the Nantes metropolitan area up to 2020.

[10] Des divisions sont réapparues lorsque certains riverains ont accepté la proposition de la collectivité de participer à l’élaboration des jardins collectifs sans remettre en question le projet de construction de logements attenants.

[10] Divisions re-emerged when some local residents accepted the local authority’s offer to participate in the development of the community gardens without challenging the plan for the adjoining housing development.